Все составляющие части животного и растительного мира находятся в тесной взаимосвязи между собой и вступают в сложные взаимоотношения. Некоторые благоприятны для участников или вообще жизненно важны, например лишайники (представляют собой результат симбиоза гриба и водоросли), другие безразличны, третьи же приносят вред. Исходя из этого, принято различать три вида взаимоотношений организмов – это нейтрализм, антибиоз и симбиоз. Первый, по сути, не представляет ничего особенного. Это такие отношения между популяциями, обитающими на одной территории, при которых они не влияют друг на друга, не взаимодействуют. А вот антибиоз и симбиоз — примеры, которых встречаются очень часто, являются важными компонентами естественного отбора и участвуют в дивергенции видов. Остановимся на них более подробно.

Симбиоз: что это такое?

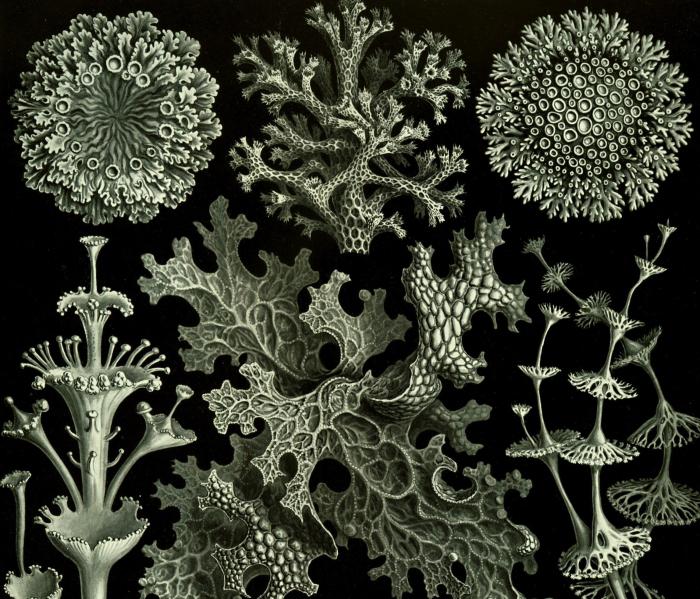

Под симбиозом принято понимать особые взаимоотношения между организмами, при которых пользу извлекают оба партнера или только один. Впервые данный термин употребил немецкий микробиолог и ботаник Г.А. де Бари. Он установил его, изучая лишайники (представляют собой результат симбиоза водоросли и гриба, на фото), и противопоставил паразитизму. Существует несколько форм взаимовыгодного сожительства: мутуализм, кооперация, комменсализм.

Примеры симбиоза

Грибы и деревья

Многие грибы (белый гриб, подберёзовик) имеют тесную связь с корнями деревьев, имея выгоду и для себя, и для растения. При таком симбиозе мелкие корни определённых деревьев оплетены нитями грибницы (гифами), проникающие в корни и располагающимися между клетками. Такое образование носит название микориза. Микориза была открыта российским ботаником Францем Михайловичем Каменским в 1879 году, а название такому виду симбиоза дал немецкий учёный Давид Альбертович Франк.

Если дословно перевести этот термин, он действительно будет отражать свою сущность, ведь переводится он как – грибокорень. Выгода для корней растения заключается в том, что грибница отдаёт ему воду и растворенные в ней минеральные вещества, поглощённые ею из почвы. Это нужно растению, чтобы развивалась корневая система, т. к грибница может выделять витамины и вещества для этого развития. Растение поставляет грибу готовые органические вещества, например, сахара, или выделения корней, для спор гриба.

Лишайники

Благодаря симбиозу могут образовываться группы существ, примером этому – лишайники. Они образованы двумя организмами – цианобактерией и грибом. Слоевище формируется переплетёнными гифами гриба, а между ними находятся клетки цианобактерий. Есть предположение, что автотрофный симбионт у большинства этих существ – цианобактерия носток.

Также, их могут замещать водоросли и протисты. Выгода у этого симбиоза полностью сходна с микоризой. Только вот гриб, являясь часть лишайника, совершенно не может обходиться без автотрофного симбионта, а другой – наоборот. Взаимное сожительство могут иметь и некоторые актинии, вступая в симбиоз с беспозвоночными, раками-отшельниками и даже с рыбами (рыба-клоун).

Все составляющие части животного и растительного мира находятся в тесной взаимосвязи между собой и вступают в сложные взаимоотношения. Некоторые благоприятны для участников или вообще жизненно важны, например лишайники (представляют собой результат симбиоза гриба и водоросли), другие безразличны, третьи же приносят вред. Исходя из этого, принято различать три вида взаимоотношений организмов – это нейтрализм, антибиоз и симбиоз. Первый, по сути, не представляет ничего особенного. Это такие отношения между популяциями, обитающими на одной территории, при которых они не влияют друг на друга, не взаимодействуют. А вот антибиоз и симбиоз — примеры, которых встречаются очень часто, являются важными компонентами естественного отбора и участвуют в дивергенции видов. Остановимся на них более подробно.

Комменсализм

Комменсализм – это фактически одностороннее использование одним видом другого, без оказания на него вредного воздействия. Может осуществляться в нескольких формах, но основных две:

- Квартирантство (синойкия), то есть предоставление другому виду убежища. Примеры симбиоза в природе в этой форме очень многочисленны. В частности, самка камчатского карепрокта откладывает икру под панцирь краба, а пресноводный горчак — в мантийную полость двустворчатого моллюска – беззубки.

- Нахлебничество, или эпикойкия. Один вид (комменсал) прикрепляется к другому (хозяину) либо живет возле него, питаясь остатками его пищи, а иногда и передвигаясь с его помощью. Нахлебничество характеризуют как один из путей перехода в паразитизм. На фото акулы и лоцманы, которые зачастую следуют за ними целыми стаями и питаются остатками.

Все остальные в какой-то мере являются модификациями этих двух форм. Например, энтойкия, при которой один вид обитает в теле другого. Наблюдается это у рыбок карапус, которые используют в качестве жилища клоаку голотурий (вид иглокожих), но питаются за ее пределами различными мелкими рачками. Или эпибиоз (одни виды живут на поверхности у других). В частности, усоногие рачки хорошо себя чувствуют на горбатых китах, абсолютно им не мешая.

Кооперация: описание и примеры

Кооперация – это такая форма взаимоотношений, при которой организмы могут прожить отдельно, но иногда объединяются для общей пользы. Получается, что это необязательный симбиоз. Примеры:

- Актинии и раки-отшельники, которые селятся в пустой раковине моллюсков; он возит ее повсюду вместе с полипом, увеличивая для того пространство для ловли добычи, а себе обеспечивая тем самым защиту.

- Крупные рыбы и креветки, которые очищают их тело от паразитов и отмерших клеток.

- Крупные копытные животные и птицы, которые выклевывают из их шерсти паразитов (клещей) либо при линьке выщипывают клочки зимней шерсти и используют ее для строительства гнезд.

Симбиоз животных: примеры

Взаимное сотрудничество и совместное проживание в животной среде не редкость. Приведем лишь некоторые наиболее интересные примеры.

- Птица медоуказчица и ее соратники, например медведь, а зачастую и люди. Сама она питается лишь пчелиными личинками и воском, но достать их не может, поэтому начинает активно звать помощников, издавая громкие звуки. Более крупные союзники крушат гнездо, а она с удовольствием лакомится общей добычей.

- Бизоны и воловья птичка. Густая шерсть становится пристанищем для паразитов, доставляя животному много неудобств. Тут-то и приходит на помощь пернатая помощница, которая все чистит, а взамен получает пищу и кров, спасаясь в густом покрове от холода. Аналогичная взаимная помощь наблюдается у мангуста и кабана-бородавочника (на фото).

- Птица ржанка бесстрашно чистит зубы крокодилу, выковыривая оттуда остатки пищи.

- Зебры предпочитают разделять трапезу со страусами, которые, обладая отличным слухом, моментально оповещают всех о приближающейся опасности.

- Акула и рыба-прилипала, которая с помощью специальной присоски крепится на спине хищника и сопровождает его повсюду, питаясь остатками его добычи.

Симбиотические отношения между растениями

Симбиоз растений очень распространен, и если приглядеться внимательно к окружающему нас миру, то можно невооруженным глазом увидеть его.

- Определенные виды грибов и деревьев при совместном «проживании» образуют между собой микоризу. Например, береза и подберезовики.

- Лишайники — пример симбиоза между двумя растительными организмами, наиболее знакомый всем еще по школьному курсу биологии.

- Растения эпифиты (непаразитические) являются «квартирантами» (комменсализм) на деревьях, которые служат для них местом обитания, но не источником питательных веществ. Они их получают из отмирающих тканей и выделений хозяина. К эпифитам относятся водоросли, мхи, папоротники, лишайники, которые сами по себе представляют симбиоз гриба и водоросли, цветковые растения.

- Вековые деревья тропического леса и лианы, которые используют их в качестве опоры.

- Симбиоз водного папоротника азолли с сине-зеленой водорослью анабеной, которая обладает способностью к фиксированию атмосферного азота.

Примеры симбиоза [ править | править код ]

- Эндофиты живут внутри растения, питаются его веществами, выделяя при этом соединения, способствующие росту организма-хозяина.

- Транспортировка семян растений животными, которые поедают плоды и выделяют непереваренные семена вместе с помётом в другом месте.

Насекомые/растения [ править | править код ]

- Опыление цветущих растений насекомыми, в ходе которого насекомые питаются нектаром.

- Некоторые растения, например табак, приманивают к себе насекомых, которые способны защитить их от других насекомых [3] .

- Так называемые «сады дьявола»: деревья Duroia hirsuta

служат жилищами для муравьёв вида

Myrmelachista schumanni

, которые убивают появляющиеся в окрестностях зелёные ростки иных видов деревьев, давая тем самым возможность разрастаться

Duroia hirsuta

без конкуренции.

Симбиоз (примеры) животных и растений

- Тропическое растение мирмекодия и муравьи: они живут в утолщенных стеблях, обеспечивая защиту от других насекомых, а сами при этом приобретают жилище.

- Самый яркий случай, в прямом смысле слова – это актиния и рыба-клоун (на фото), которая очищает растение-хищника от остатков пищи, получая за это защиту и укрытие.

- Ленивец и водоросли, которые растут в его шерсти, придавая ей зеленоватую окраску.

- Симбиоз грибов и муравьев Атта или термитов.

- Человек и бактерии, образующие кишечную флору.

- Опыление растений одним видом птиц или насекомых наблюдается, например, у орхидей — это весьма распространенный симбиоз.

Примеры очень многочисленны, и многие отношения между разными элементами растительного и животного мира еще мало изучены.

Симбиоз и эволюция

Помимо ядра в эукариотических клетках имеется множество изолированных внутренних структур, называемых органеллами. Митохондрии, органеллы одного типа, генерируют энергию и поэтому считаются силовыми станциями клетки. Митохондрии, как и ядро, окружены двухслойной мембраной и содержат ДНК. На этом основании предложена теория возникновения эукариотических клеток в результате симбиоза. Одна из клеток поглотила другую, а после оказалось, что вместе они справляются лучше, чем по отдельности. Такова эндосимбиотическая теория эволюции.

Эта теория легко объясняет существование двухслойной мембраны. Внутренний слой ведёт происхождение от мембраны поглощённой клетки, а наружный является частью мембраны поглотившей клетки, обернувшейся вокруг клетки-пришельца. Также хорошо понятно наличие митохондриальной ДНК — это не что иное, как остатки ДНК клетки-пришельца. Итак, многие органеллы эукариотической клетки в начале своего существования были отдельными организмами, и около миллиарда лет тому назад объединили свои усилия для создания клеток нового типа. Следовательно, наши собственные тела — иллюстрация одного из древнейших партнёрских отношений в природе.

Следует также помнить, что симбиоз — это не только сосуществование разных видов живых организмов. На заре эволюции симбиоз был тем двигателем, который свёл одноклеточные организмы одного вида в один многоклеточный организм (колонию) и стал основой разнообразия современной флоры и фауны.

Что такое антибиоз?

По существу, это процесс, противоположный симбиозу, при котором взаимодействуют две популяции и одна из них или обе оказывают подавляющее влияние на другую. То есть это антагонистический вид отношений. Антибиоз может существовать в трех формах: конкуренция, хищничество и паразитизм. Примером первого случая служит подавление роста микроорганизмов грибами, которые вырабатывают антибиотики. При хищничестве один вид использует другой в качестве еды, убивая его (лисы и зайцы, львы и антилопы-гну).

При паразитизме один вид пользуется вторым как источник питания и места обитания. Паразиты могут быть временными (комары, пиявки) или постоянными (аскарида, вши, бычий цепень).

Симбиоз, примеры которого встречаются практически на каждом шагу, в том числе и в жизни человека, в составе естественного отбора является важным компонентом эволюции в целом.

Симбиоз в природе: примеры симбиозов растений, бактерий, грибов

Бурно развивающиеся в последние годы экологические исследования охватили ныне всю иерархию жизни. И, быть может, самое важное завоевание экологии — то, что, изучив, какие организмы чем питаются, сгруппировав по этому признаку обитателей сообществ и составив из полученных групп естественную пищевую цепь, в которой каждое предшествующее звено служит пищей для каждого последующего, экологи научились оценивать структуру и продуктивность сообщества строго количественными методами. Основой сравнения сообществ стала величина обмена веществ и энергии.

Но этот успех экологии был одновременно и вынужденной уступкой природе. Дело в том, что взаимоотношения между организмами, составляющими любое сообщество, или биоценоз, чрезвычайно сложны и многообразны. Они ни в коей мере не могут быть сведены к одним пищевым отношениям. Суммарный подсчет биомасс и энергии как раз и оказался одним из способов обойти те неимоверные трудности, с которыми связан детальный анализ всего многообразия биоценотических связей. Вот и получилось, что, положив в основу структуры сообщества исключительно интересы желудка его обитателей (хотя они, бесспорно, самые существенные), экологи уделили главное внимание отношениям хищничества, паразитизма и конкуренции — отношениям антагонистическим.

Однако в природе с антагонизмом соседствуют взаимопомощь и сотрудничество, когда отнюдь не родственные, а, как правило, даже относящиеся к разным царствам организмы вступают в дружественный союз и поселяются вместе.

Об отдельных фактах дружественной кооперации животных и растений было известно со времен классической древности. Раки-отшельники и актинии, медузы и рыбы, цапли и буйволы, птицы и осы, муравьи и акации, цветы и насекомые — вот лишь немногие, но широко известные примеры из богатейшего мира симбиоза животных и растений. Перечисление всего многообразия его форм было бы скучным делом и заняло бы много места. Вместо этого приглядимся к двум наиболее показательным симбиотическим сообществам — коралловым рифам и дождевым тропическим лесам.

Большой барьерный риф протянулся вдоль восточного берега Австралии почти на две с половиной тысячи километров. Это самый большой риф земного шара, но помимо него есть еще множество рифов средней и малой величины. Если подсчитать акваторию, занятую всеми коралловыми сооружениями, то она составит двадцать семь миллионов квадратных километров.

Известняк, слагающий риф, — это результат титанической созидательной работы неисчислимого множества крошечных организмов — коралловых полипов, трудившихся на протяжении жизни миллионов поколений. В симбиозе с ними живут микроскопические водоросли. Интересно, что масса симбионтов в три раза больше массы полипа.

Совместная созидательная деятельность кораллов и их зеленых «квартирантов» на рифах создает огромный запас живой и мертвой органики, за счет которой живут остальные обитатели сообщества. Риф кормит огромное население, объединяющее тысячи видов. Здесь обильно представлены все крупные подразделения беспозвоночных (за исключением насекомых) и великое множество рыб. Добрая половина этих животных также заключила между собой плодотворный союз, образовав вторичные симбиозы и усложнив общую структуру кораллового биоценоза. В итоге благодаря преобладанию симбиотических связей рифы и демонстрируют нам богатство жизни.

Однако первоосновой этого сообщества остается симбиоз кораллов и водорослей. Значение кораллового симбиоза еще более прояснили недавние открытия. Как показали исследования, рифы испокон веков служили центрами расселения морской фауны. Установлено, что гибель этого сообщества из-за прогрессирующего загрязнения вод может привести к катастрофическому оскудению животного мира океана.

Обратимся к другому примеру симбиоза — влажным тропическим лесам. В их распространении тот же планетарный размах, и они продолжали бы сохранять его, если бы не деятельность человека.

По мнению некоторых исследователей, в этом сообществе главенствуют три группы насекомых — термиты, муравьи и пчелы.

Как известно, со многими видами муравьев постоянно сожительствуют от нескольких сот до трех тысяч видов различных насекомых и паукообразных. Их связывают с муравьями интересы желудка, безопасности или возможности вверить им судьбу своего потомства. Значительная доля этих сожителей не может существовать помимо своих хозяев, а те, в свою очередь, без них. Кроме того, значительная группа муравьев-листорезов культивирует в своих гнездах низшие плесневые грибы, которыми выкармливает свой расплод, а также самцов и самку. Вне муравьиных гнезд эти грибы нигде не встречаются.

У термитов «свита» поменьше, но и у них можно насчитать до 700—800 видов «квартирантов». Зато в отличие от муравьев термиты дали приют симбионтам еще и в собственном чреве. Там обитают одноклеточные жгутиконосцы, помогающие своим хозяевам разлагать клетчатку древесины, которой те питаются. Не будь жгутиконосцев, термиты давно погибли бы голодной смертью.

Что касается пчел, то они выступают главными опылителями тропических цветов и деревьев, обеспечивая их естественное воспроизводство.

Питаясь отмершей древесиной, термиты затаскивают ее довольно глубоко в грунт. Это заставило деревья в поисках питательных веществ глубже погружать в землю свои корни, что, возможно, привело к появлению деревьев-исполинов, образовавших самый верхний ярус леса. С другой стороны, зарывание мертвых растительных остатков, воспрепятствовав накоплению лесной подстилки, резко ослабило почвообразование. Травянистая растительность была вынуждена «залезть» на стволы и ветви деревьев, где она дала начало царству эпифитов. Вслед за травами и грибами на деревья устремились насекомые, амфибии, рептилии, звери и птицы. Поскольку для опыления всех цветов пчел не хватает, часть древесных пород приспособилась к опылению мирными муравьями. Хищные же муравьи стали гонителями всего живого. Спасаясь от встречи с ними, многие группы животных стали вести ночной образ жизни.

Уже из двух приведенных примеров видно, что симбиоз может быть главным структурным элементом сообщества животных и растений и диктовать ему тип обмена веществ.

Симбиозы планетарного масштаба — вовсе не исключительное свойство тропических сообществ. Важный компонент лиственных и хвойных лесов умеренного пояса — микориза — содружество корней растений с высшими грибами. К одному из наиболее полезных для человека симбиозов относится союз с бобовыми культурами клубеньковых бактерий, обогащающих почву азотом. В суровых полярных областях первыми обживают голые скалы, прокладывая путь остальной растительности, лишайники, воплощающие в себе союз гриба и водоросли. Выходит, что симбиоз выступает ведущим экологогеографическим фактором практически во всех зонах земного шара.

В связи с этим возникает немало проблем теоретического и даже философского плана. Как возник симбиоз? Преодолены ли в нем полностью антагонистические отношения? К чему «стремится» природа — к расширению сферы конкуренции или к взаимопомощи? Какова общая тенденция развития жизни на Земле?

Со времен Дарвина мы привыкли смотреть на природу как арену жизненного состязания. Но ведь живые организмы разнообразны. Среди них так много форм, жизненные потребности которых резко различны, а то и прямо противоположны. Можно думать, что их насущные интересы были бы полнее удовлетворены, если бы они, вместо того чтобы враждовать, вступили в кооперацию. Ясно, что возникновению подобных дружественных союзов всячески покровительствовал бы естественный отбор.

Реальные факты всецело подтверждают эту логику. Действительно, наиболее прочные и продуктивные симбиотические союзы возникают между далекими друг от друга организмами, часто принадлежащими к разным царствам природы,— животными и растениями, бактериями и животными, грибами и насекомыми. Естественность таких союзов в том, что их участники просто «персонифицируют» в своем лице взаимодополняющие звенья круговорота веществ.

К тому же рождение нового симбиоза – не всегда результат сближения, происшедшего по воле счастливого случая и основанного на взаимности. Как свидетельствуют данные, гораздо чаще к нему ведет длительный и противоречивый процесс, начинающийся с отношений односторонней или взаимной эксплуатации.

Сейчас можно считать прочно установленным, что истинный гармоничный симбиоз формируется двумя путями — преодолевается либо «нахлебничество», либо настоящий паразитизм. Такой путь логически вполне оправдан, поскольку при сглаживании антагонизма и возникновении каких-то преимуществ, которые может извлечь для себя хозяин нахлебника или паразита, союз становится более устойчивым и у него появляется больше шансов быть сохраненным естественным отбором. Из этого следует, что истоки симбиоза уходят своими корнями в очень давние времена.

Симбиотические союзы складываются под знаком ослабления конкуренции, но очевидно, им тоже благоприятствует отбор, и возникает вопрос, как увязать этот противоречивый процесс с принципами дарвинизма, по которым эволюция — следствие только неумолимой конкуренции (к слову если вы хотите узнать в чем эволюционный смысл жизни?, то переходите по ссылке, там интересная статья). В одном из писем Дарвин как-то признался, что если бы в природе нашелся хотя бы один пример того, когда растение или животное обзаводится приспособлениями на пользу другому виду, то это означало бы крушение всей его теории. А между тем, не служит ли таким примером любой симбиоз?

Древнегреческий философ и врач Эмпедокл учил, что в мире господствуют две силы — вражда и любовь. Дарвин положил в основу своего учения идею вражды, назвав ее борьбой за существование, идею же любви могущественным фактором развития жизни классический дарвинизм не счел. За такую односторонность селекционистов не преминули попрекнуть их противники. Споры об эволюционных возможностях обоих противоположных начал природы не утихли до сегодняшнего дня. Каково же реальное соотношение сил между конкуренцией и взаимопомощью?

Посмотрим, какое место занимают симбиозы в процессе видообразования. Прежде всего, с точки зрения эволюционной, необходимо провести различие между последствиями, к которым приводит взаимопомощь внутри вида (а она распространена достаточно широко), и между разными видами. В первом случае она часто играет роль стабилизирующего начала в популяциях и может казаться препятствием расхождению форм и видообразованию. На самом деле не все так просто, но это отдельная тема. Во втором же случае «кооперация» не только не затрагивает основного механизма видообразования, но, напротив, сама питается его плодами.

Поскольку симбиозы — это дружественные союзы между разными и как правило, далекими видами, то они никак не могут возникать на начальных этапах эволюции, когда видовое разнообразие еще не достигнуто. В дарвиновскую схему симбиоз можно вписать как плод эволюции, следующей расходящимися путями, — ее надстройка и логическое продолжение. В нем как бы смыкаются ее далекие ветви. И не случайно Дарвин почти не коснулся этого явления — в его логической схеме симбиоз был просто не нужен.

Было бы, однако, ошибкой категорически исключать конкуренцию из сотрудничества симбионтов и не видеть за внешним фасадом всей сложной и скрытой диалектики борьбы его участников. Взаимоотношения партнеров по симбиозу носят характер взаимных услуг только тогда, когда каждый из них находится в условиях, одинаково сносных для их существования. Стоит кому-то из симбионтов оказаться в более благоприятных условиях, как взаимопомощь может тут же обернуться односторонним «эгоизмом», когда большую пользу для себя начнет извлекать одна сторона. Примером могут служить, скажем, лишайники, в которых в зависимости от изменения влажности и освещенности может одерживать верх то грибной, то водорослевый компонент их «синтетического» тела.

Лишь постольку, поскольку условия в природе все время изменяются то в одну, то в другую сторону, длительное господство какого-либо из двух компонентов наблюдается редко, и их взаимная «борьба» складывается с переменным успехом. Вот почему специалисты предпочитают называть симбиотический альянс не взаимно дружественным, а сбалансированным.

О том, что в основе симбиоза лежат преобразованные антагонистические отношения, свидетельствуют хотя бы начальные фазы развития многих форм симбиоза. Так, первые контакты эндосимбионта с будущим хозяином и партнером у грибов, образующих микоризу с корнями высших растений, у клубеньковых бактерий, заражающих корни бобовых, у водорослей и простейших, стремящихся найти убежище в теле многих водных беспозвоночных и насекомых, начинаются с острого столкновения. Организм-хозяин всеми силами сопротивляется попыткам бесцеремонного вторжения непрошеного гостя. Его реакция на проникновение будущего эндосимбионта, по сути дела, ничем не отличается от реакции на обычную инфекцию.

Из таких наблюдений можно сделать и общий вывод о соотношении в природе между конкуренцией и взаимопомощью. Если сравнить эволюцию форм жизни с движущимся конвейером, то где-то в самом начале на этот конвейер жизнь все время бросает новые формы, еще не притертые одна к другой, не готовые к совместному проживанию на планете. Далее в общем потоке жизни, общаясь с множеством других организмов и со средой, они либо оказываются преображенными и в том числе готовыми к сотрудничеству, либо естественны отбором — отбрасываются с конвейера как брак. Таковы, по-видимому, путь, ведущий к симбиозу, и общая тенденция эволюции живого.

Посмотрим теперь, не заложено ли в «идее» симбиоза чего-либо, что могло бы оказаться полезным в человеческой практике.

Такие сообщества принадлежат к числу наиболее продуктивных на земном шаре. По этому показателю к ним приближаются лишь немногие из выведенных человеком самых урожайных культур. Объединение, как известно, рождает силу, а часто и новое качество. Научный мир, по-видимому, все больше осознает полезное значение этого факта. В течение последних 10—15 лет наметилось резкое увеличение интереса к экзотическим симбиотическим сообществам.

Океанолог Ю. И. Сорокин раскрыл в питании кораллов еще одно звено. Его заинтересовало, откуда полипы черпают соли азота и фосфора — так называемые биогены, которых практически нет в окружающих водах, но без которых симбиотические водоросли не могут осуществлять фотосинтез. Выяснилось, что они получают их от бактерий, которые, в свою очередь, извлекают биогены не из солей, а из органических веществ, оседающих на губчатых поверхностях мертвых кораллов. Одновременно удалось установить, что наряду с давно известными способами питания — хищничеством и симбиотическим фотосинтезом — у кораллов есть и третий — фильтрация (отцеживание) бактерий. Переваривая их, животные выделяют минеральные продукты обмена, в том числе и биогены, которые используются водорослями.

Следовательно, кораллы обнаруживают способность эффективно использовать для поддержания жизни любые доступные источники энергии, и можно только поучиться их умению по-настоящему дорожить тем, чего мало. Элементы, однажды усвоенные полипом, попадают в замкнутый круговорот между кораллами и водорослями и теперь будут многократно использованы для наращивания живого вещества.

Однако, несмотря на очевидные успехи в изучении функционирования кораллового симбиоза, до полной разгадки его секретов еще далеко.

Подобный замкнутый благодаря симбиозу круговорот веществ существует и в тропических лесах. Совместные усилия термитов и микоризы приводят к тому, что большая часть питательных органических и минеральных веществ находится здесь не в почве, а в самой растительности. В почву просачивается очень мало растворимых солей, откуда их могли бы очень быстро вымыть дождевые воды. В итоге круговорот питательных веществ сокращается и ускоряется. Отсюда понятно, почему земли на месте сведенного тропического леса дают низкие урожаи.

Уже из сказанного можно вывести самые общие рекомендации для практики земледелия. Если стремиться к тому, чтобы оно было высокопродуктивным, следовало бы отказаться от монокультурной системы и вести научно обоснованный подбор пар и целых групп растений, способных взаимно стимулировать свой рост. А выбор культур должен быть сообразован с местными условиями.

Обратимся к иным проблемам — иммунологии и трансплантации органов. Ведь «квартиранты», вступая в симбиоз с хозяином, как-то ухитряются подавить активные оборонительные реакции его организма на чужеродную ткань, усыпить бдительность хозяйской системы иммунологического надзора.

Знание того, как же это происходит, могло бы пролить свет на те стороны в механизме иммунитета, которые еще остаются загадкой для ученых, и открыть новые пути укрепления устойчивости организма к инфекциям.

Познание биохимии взаимодействия хозяина с эндосимбионтами немаловажно и для решения проблемы тканевой несовместимости, поскольку пересаживаемый орган или кусочек ткани можно рассматривать как искусственного эндосимбионта. И тогда, чтобы помочь ему прижиться на чужом теле, очень пригодится все, что удастся узнать о жизни естественных эндосимбионтов.

В целом же изучение взаимовлияния компаньонов в симбиозе, малейших деталей их обменных биохимических реакций приводит к фундаментальной теоретической проблеме взаимного узнавания клеток и клеточных взаимодействий, которая находится на перекрестке многих общебиологических проблем.

Но изучение симбиозов имеет и еще более широкое значение. Разве универсальные принципы функционирования симбиозов — способность довольствоваться скудными источниками энергии, многократно использовать одни и те же элементы и прочно удерживать их в замкнутом круговороте между партнерами, способность ускорять этот круговорот и, наконец, не засорять среду продуктами выделения — не служат идеалом правильно организованной хозяйственной деятельности, которая не наносит урона биосфере и гармонично вписывается в общий биотический круговорот? Если искать совершенные аналоги для технологии с замкнутым безотходным производством, то лучшим из них будет симбиоз.

Автора могут упрекнуть в том, что он слишком превозносит симбиоз, а ведь большинство принципов его устройства просто повторяет законы жизни биоценозов. Конечно, общего у них много, но при этом не следует упускать из виду, что симбиоз — это гораздо более замкнутая и, что особенно ценно, «персонифицированная» система, в которой все закономерности работают в более чистом виде. Кроме того, функционирование симбиоза, состоящего из двух-трех организмов, изучать намного легче, чем биоценоз, состоящий из сотен и тысяч видов. Вот почему симбиотические отношения между организмами начинают все больше привлекать внимание биологов.

Автор: В. Назаров.